What’s up, willkommen zur zweiten Ausgabe von Wasting the Weekends – dem schriftlichen Versuch, meine Hörerlebnisse der letzten Zeit ein wenig zu ordnen und inmitten des aufmerksamkeitsspannen-zersetzenden Alltags zu konservieren. Und nebenbei sollte dann auch noch so etwas wie ein kleines Empfehlungsschreiben der besten und interessantesten Popmusik, die es aktuell zu hören gibt, herausspringen. Diese Woche geht es monothematisch zu, denn ich war mittlerweile zum 8. Mal beim Primavera Sound in Barcelona. Das Primavera Sound ist für mich in seiner Mischung aus Städtetrip in eine der schönsten Städte Europas, Strandurlaub, gutem Essen, Ferienwohnung statt Zelt, einzigartigen Clubkonzerten und dem Jahr für Jahr – trotz aller Veränderungen – besten Line-Up der Welt mein absolutes Lieblingsfestival.

Viel hat sich verändert, seitdem ich 2015 das erste Mal vor Ort war – und schon damals wurde mir von denen, die noch länger da waren, gesagt, nichts mehr sei wie früher. Alles zu groß, zu viele Bühnen, zu viele Menschen. In den Jahren, die ich Barcelona mittlerweile besuche, ist aus einem Indie-Festival, auf dem Menschen mit Bandshirts von obskuren 90er-Noiserock-Bands rumlaufen, ein Indie-Festival, auf dem Menschen mit Bandshirts von obskuren 90er-Noiserock-Bands rumlaufen, das aber in ein viel größeres Festival slash Lifestyle-Event integriert ist, geworden. For the better and for the worse. Musikalisch war ich immer Unterstützer der Neuausrichtung hin zu mehr Pop, mehr schwarzer Musik, mehr Weiblichkeit, Queerness etc. Auch die damit einhergehende Veränderung weg von einer recht homogenen, eher männlichen Indie-Crowd und hin zu einem sehr queeren, diversen Publikum empfand ich immer als angenehm – von der gesellschaftlichen Relevanz mal abgesehen.

Trotzdem: Insgesamt mochte ich das Festival früher ein wenig lieber, als die Musik noch trotz allem Sponsorings der absolute Mittelpunkt der Veranstaltung war. In den Jahren ist aus dem Musikfestival ein globales Unternehmen geworden, das Gelände wirkt ziemlich überfrachtet, was zu Soundmatsch führt, und vielerorts scheint das Lifestyle-Event wichtiger zu sein als die Musik an sich. Dennoch hatte ich wieder einmal eine absolut fantastische Woche und habe wahnsinnig viel gute Live-Musik gesehen. Zu viel, um über alles zu schreiben, deshalb hier acht Takeaways meines diesjährigen Besuchs des besten Festivals der Welt.

1. Allein das, was ich nicht gesehen habe, würde eines der besten Line-Ups des Jahres für mich sein

Einer der schönsten und traurigsten Tage des Jahres für Primavera-Gänger*innen liegt meist ungefähr zwei Wochen vor dem eigentlichen Festival: die Veröffentlichung des Timetables. Man kann anfangen, akribisch zu planen, Clashfinder durchforsten, sich noch in Acts reinhören mit der Gewissheit, sie auch tatsächlich sehen zu können, sich vorfreuen. Die Schattenseite dieses Tages liegt darin, dass leider auch klar wird, was man alles verpassen wird. „Weine nicht über verpasste Acts, sondern freue Dich über all das, was du sehen kannst“ ist leichter gesagt als getan, wenn in die erste Kategorie Beth Gibbons fällt.

Die Portishead-Sängerin, vermutlich meine Lieblingsvokalistin überhaupt, würde man mich unter Drohungen zwingen, eine zu wählen, hat am Donnerstag ihre einzige Festivalshow in diesem Jahr auf der ehemaligen Ray-Ban-Stage, einer amphitheaterartigen Bühne mit Blick aufs Mittelmeer und für mich die vielleicht schönste Festivalstage überhaupt, gespielt. Ich war stattdessen bei Vampire Weekend (es war fantastisch und ich bereue nichts) und habe auf dem Rückweg am akustischen Horizont noch die ersten Takte von Portisheads „Roads“ vernehmen können. Nicht nur, dass sie Songs ihres großartigen, vor einigen Wochen erschienenen Albums Lives Outgrown gespielt hat, nein, jetzt auch noch fucking Portishead.

Aber wäre ich weder bei Vampire Weekend noch Beth Gibbons gewesen, hätte man mich in ätherischer Glückseligkeit schwelgend bei den eigentlich immer obskuren, aber kürzlich zu TikTok-Fame gelangten 90er-Slowcore-Ikonen Duster finden können, die auf der kleinsten Festivalbühne ihr erstes und wohl auch einziges Europa-Konzert überhaupt (die Band gibt es seit 1996) gespielt haben. Oder im Warehouse, einer beton-brutalistischen Tiefgarage, die während des Festivals zu dem wird, was am ehesten einem Berliner Club entspricht, bei der Hyperdub-Labelnacht. Dort haben unter anderem Aya, Nazar, Kode9 und Tim Reaper, also so ziemlich die coolste gegenwärtige elektronische Musik made in UK überhaupt, aufgelegt. Oder eben Billy Woods, dessen Verpassen zum Glück nur halb so weh tat wie befürchtet, weil er am Vorabend noch ein Armand Hammer-Set im Club gespielt hatte. Ihr seht also: Schönheit und Schmerzen liegen nah beieinander hier – oft nur einige hundert Meter.

2. Egal in welcher Phase meines Musikhörens ich mich gerade befinde, das Primavera ist immer ein perfektes Match

Musikhören läuft bei mir oft in Phasen ab, die irgendwann anfangen und dann einige Monate später abrupt aufhören können. Also höre ich einige Monate superviel Jungle, dann ändert sich mein Fokus auf gegenwärtigen Jazz, dann wieder viel Punk und so weiter. Das wird dann davon begleitet, dass ich in der Zeit oft viel Literatur über die jeweiligen Szenen, Genres, Musiker*innen etc. lese, Podcasts höre, Videos schaue, durch Rate Your Music doomscrolle. Je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde, ändert sich natürlich auch mein Plan für all das, was ich im jeweiligen Primavera-Jahr gern sehen würde.

Letztes Jahr habe ich im ersten Halbjahr superviel Hip-Hop gehört und dementsprechend auf dem Festival meine Entscheidungen getroffen: Pusha T statt Turnstile, Baby Keem statt Julia Holter, lieber JPEGMAFIA und nicht Jayda G, Kendrick und nicht Four Tet. Wäre ich zum gleichen Festival jetzt gefahren, wäre sicher alles anders gekommen, denn aktuell höre ich wieder superviel gitarrenaffine Alternative Music. Mit der Hip-Hop-Phase aus 2023 hätte man mich bei dieser Ausgabe sicher bei Madlib & Freddie Gibbs, die zum zehnjährigen Geburtstag ihr Meisterwerk Piñata komplett gespielt haben, bei Clips und ihrem exklusiven Europa-Gig oder Roc Marciano gefunden, war ich stattdessen woanders: bei Scowl, Militarie Gun, Mannequin Pussy und Wiegedood, bei Vampire Weekend und Yo La Tengo.

Was mich jedes Jahr wiederkommen lässt, ist – neben der Stadt, dem Wetter, dem Gelände, all dem – genau das: diese riesige Breite UND Tiefe UND Vielfalt. Selbst als J-Pop-Enthusiast kannst du hier das erste Europa-Konzert überhaupt von den großartigen Atarashii Gakko! sehen. Es gibt unzählige Pfade durch das Wochenende, sodass es wirklich schwer ist, keine absolut gute Zeit zu haben.

3. Die Routiniers zeigen wie es gemacht wird

Nachdem der Headliner-Auftritt von Lana Del Rey am Freitag viele harsche Kritiken nach sich gezogen hatte (dazu später mehr), wurde im Primavera-Subreddit nach dem Konzert von PJ Harvey tags darauf ein Bild von ihrem Auftritt mit der so einfachen wie vielsagenden Byline „Take notes, Lana“ gepostet. Wie weit dieser Vergleich trägt, in Anbetracht der Tatsache, dass beide Künstler*innen wenig gemeinsam haben außer ihrem Geschlecht und ihren weißen Kleidern, sei mal dahingestellt. Aber dennoch war es auch für mich ein Festival, auf dem gerade Acts, die schon seit mehr als 30 Jahren Musik machen, mit die besten und frischesten Konzerte gespielt haben. Ich stelle das hier so heraus, da ich normalerweise dazu neige, eher skeptisch zu sein, wenn irgendeine Band, deren Mitglieder mittlerweile auf die 60 zugehen oder sogar bereits passiert haben und die ihren künstlerischen Zenit längst überschritten haben, auf irgendeinem Line-Up-Poster auftaucht. Nicht, weil mich – so wie es für viele andere (insbesondere bei Reunion-Konzerten) der Fall zu sein scheint – das zugrunde liegende Motiv, nochmal schnell groß abzukassieren, stört, sondern weil die Kunst und die Musik selbst oft nicht mehr zünden. Wo früher mal interessante, innovative und coole Musik, die Teil ihrer jeweiligen Gegenwartskultur war, zu finden war, ist heute oftmals nur noch angestaubter, entkontextualisierter Museumsrundgang angesagt.

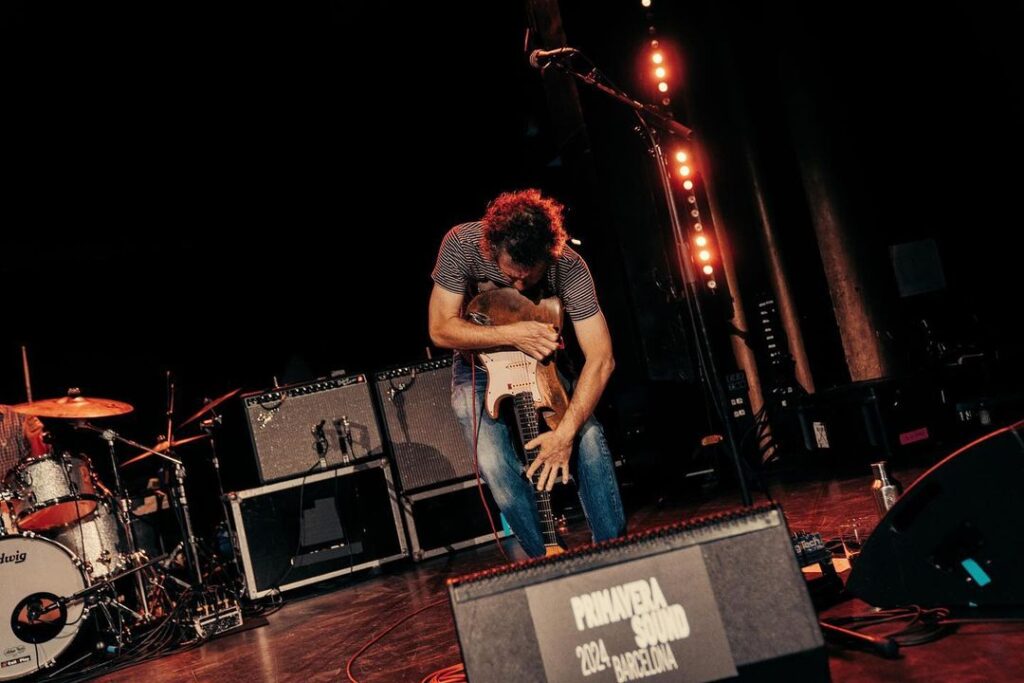

In diesem Jahr waren es aber genau diese Konzerte, die mich komplett mitgerissen haben. Wenig überraschend war das für mich bei Yo La Tengo, einer meiner absoluten und ewigen Lieblingsbands, deren zwischen den abgefucktesten Noise-Ausbrüchen und den leisesten und zartest gehauchten Akustikgitarrensongs pendelnder Indie-Rock sowieso schon immer so eine über den Dingen schwebende, intime Qualität hatte, dass man sich nie Sorgen machen musste, er würde irgendwann aus der Zeit fallen. Sowieso schon zur ständigen Innenausstattung des Festivals gehörend, durfte das Trio aus Hoboken, New Jersey, in diesem Jahr sogar gleich zweimal spielen. Auf dem regulären Festival haben sie ein normales Set auf der ihnen eigentlich unwürdigen, parkplatzästhetischen Amazon Music-Stage gespielt. Eine Stunde, eigentlich viel zu kurz für eine Band mit diesem Backkatalog, aber doch genug, um ein wundervolles Set zu spielen, gespickt mit Songs ihres Vorjahresalbums This Stupid World (welche andere Band bringt eigentlich noch so gute Musik raus knapp 40 Jahre nach ihrer Gründung?), aber auch unverwüstlichen Indie-Klassikern wie dem immer wieder wunderschönen „Autumn Sweater“ oder der als Closer gespielten und live auf knapp zwölf Minuten gestreckten Gitarreneskalation „Blue Eyed Swinger“, einem meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt.

Zwei Tage zuvor allerdings hat Yo La Tengo bereits einen weiteren, diesmal fast zweistündigen und mit dem Zusatz „play Covers“ angekündigten Auftritt im Sala Apolo gespielt. Ein Auftritt, der mich mehrere Male das Licht hat sehen lassen, so gut war es. Gespielt wurden Songs von Black Flag, den Urinals und Dream Syndicate über Sun Ra und Daniel Johnston bis hin zu ihren ewigen Lehrmeistern von The Velvet Underground – alles im Signature Style der Band und mit einer passionierten Gelassenheit, wie man sie wahrscheinlich erst erlangt, wenn man seit 30 Jahren zusammen Musik macht. „Heroin“ als 15-minütiges Feedback- und Distortion-Gewitter, zart gehauchte, von Georgia Hubleys engelsgleicher Stimme getragene Versionen von „Sunday Morning“ und Sandy Dennys „By the Time It Gets Dark“, punkige Zweiminüter wie das Steve Albini gewidmete Cover von Cheap Tricks „He’s a Whore“ – alles wurde gespielt, es war magisch.

Von dem Headliner-Auftritt von PJ Harvey, ebenfalls schon weit über drei Jahrzehnte als Musikerin prägend, hatte ich mir persönlich im Vorfeld gar nicht so viel versprochen. Meist legt sie bei ihren Konzerten einen starken Fokus auf ihre aktuellen Alben – und diesmal wäre das das intime, poetryeske I Inside the Old Year Dying aus dem letzten Jahr gewesen. Ich mag das Album in seiner poetischen Ruhe sehr, aber dachte, es sei für die Mainstage eines Major-Festivals gänzlich ungeeignet. Was PJ Harvey und ihre großartigen Begleitmusiker*innen dann aber gezeigt haben, war vielleicht eines der besten Konzerte, die ich gesehen habe. Wenige Minuten bevor es losgehen sollte, brach – und das habe ich in meiner kompletten Primavera-Lebensspanne noch nicht erlebt – der Himmel auf. Und zwar richtig, nicht als Schauer, sondern stundenlang und so heftig, dass sich gleich mehrfach bei denen bedankt wurde, die vor der Bühne verharrten. Aber was blieb ihnen auch übrig? Denn was sie sahen, war ein Konzert von durchdringender und ätherischer Schönheit.

Leise ging es los mit einigen Songs vom aktuellen Album, bevor eine Let England Shake-Sektion, einem meiner Lieblingsalben der 2010er-Jahre, inklusive des schwerelos klingenden Titeltracks folgte. Alle Musiker wirkten wie eingelockt, nichts als Regen und Musik. So fragil, doch auch so hypnotisch, dass selbst die passioniertesten spanischen Konzertquatscher irgendwann schwiegen oder sich selbst so deplatziert fühlten in der melancholischen Ruhe, die dort auf der Bühne performt wurde, dass sie das Weite suchten. In der Mitte des Konzerts kam dann dieser Moment, als aus einem sehr guten Auftritt ein absoluter Primavera-Alltimer wurde. Nach einer kurzen, aufrichtigen Widmung und Ansprache für Steve Albini spielte PJ Harvey allein und nur mit Akustikgitarre das wunderschöne „The Desperate Kingdom of Love“. Es mag klischeehaft klingen, doch es war, als würde der Himmel weinen. Und die Leute um mich herum taten es auch. Nicht vor Trauer, sondern vor Schönheit. Es lag diese Atmosphäre in der Luft, die man auf Konzerten nur selten verspürt. Zum Ende hin und nach diversen Klassikern in einem – entgegen meinen Erwartungen – sehr ausgewogenen, sich durch das gesamte Schaffen dieser begnadeten Musikerin ziehenden Auftritt wurde der traurig-schöne, minimalistische und doch brachiale Titeltrack von ihrem vielleicht bekanntesten Album To Bring You My Love gespielt. „And I’ve traveled over / Dry earth and floods / Hell and high water / To bring you my love“ – und aus dem Regen wurde ein Gewitter.

4. Es ist die beste Zeit überhaupt, um Vampire Weekend zu sehen

Seitdem ich 2015 das erste Mal beim Primavera Sound war, waren Vampire Weekend quasi der Act, den ich dort mit am liebsten sehen wollte, neben einigen mehr oder weniger unmöglichen Kandidaten wie Boards of Canada oder My Bloody Valentine. Jahr für Jahr habe ich ans Universum appelliert, Jahr für Jahr wurde nichts daraus. Bis zu diesem Jahr. Im November wurden Vampire Weekend bestätigt. Da bis dahin noch nicht viel über ein neues Album bekannt war und auch sonst nichts auf Liveaktivitäten hingedeutet hatte zu dem Zeitpunkt, war das eine wundervoll warme Überraschung. Zumal es der einzige Auftritt in Festlandeuropa sein sollte in diesem Sommer. Trotzdem war ich auch, wenn auch nur ein wenig, skeptisch. Nach drei für mich mehr oder weniger perfekten Indie-Alben stieg 2016 der – so dachte man über seine Rolle – kreative Taktgeber Rostam aus der Band aus und einige Zeit später wurde das in meinen Augen, trotz all der schönen Momente, eher unausgegorene Album Father of the Bride veröffentlicht. Es war nicht furchtbar und ich mag es auch, wenn Bands versuchen, ihren Sound neu zu denken, aber am Ende ist Vampire Weekend dann grandios, wenn sie den besten Indie-Rock der letzten 15 Jahre spielen und nicht in mittelmäßiger Country-Experimentation.

Nach den ersten Singles und schließlich der Veröffentlichung vom aktuellen Album Only God Above Us waren diese Zweifel schnell zerstreut. Es ist fast ungeheuerlich, wie gut das alles ist, ein Return to Form-Album und doch eine nuancierte Weiterentwicklung zugleich. Die Gitarren sind verzerrter und krachen mehr, Ezra Koenigs Texte fußen weniger in cleveren Wortspielen als früher und sind dafür von einer großen, warmen Menschlichkeit durchzogen, aber im Kern ist das immer noch diese Band, die Melodien, für die andere Bands ihre Eltern verkaufen würden, mit einer Mühelosigkeit aus dem Ärmel schütteln kann, die fast schon frech erscheint. Auch die Berichte von den ersten Konzerten ließen Großes erwarten. Ein zweiter Perkussionist war dabei, genau wie ein Saxofonist, jemand der Geige spielt und gefühlt noch zig andere Menschen, die dem Sound eine neue Tiefe und Textur verleihen sollten. Und ihr Headliner-Konzert beim Primavera war dann schließlich auch genau der Moment, den ich mir erhofft hatte.

Das selbstbetitelte Debüt wird wohl auf ewig mein Favorit der Band bleiben. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsalben. Und doch bin ich froh, Vampire Weekend zu genau diesem Zeitpunkt noch einmal sehen zu dürfen, denn gerade live ist die Band besser denn je. Die neuen Songs – vielleicht DER Hit „Classical“, das wunderschön-zarte „Capricorn“ oder der Indie-Rock-Treat „Gen X-Cops“ – klingen, obwohl das Album sehr ausproduziert ist, großartig live, aber vor allem auch ältere Songs bekommen durch das neue Live-Outfit nochmal komplett neue Facetten. Die Band spielt sich ausgewogen durch ihren kompletten Backkatalog, von den unverwüstlichen frühen Hits wie „Oxford Comma“ und „Campus“ über Deepcuts des immer noch wundervoll-verqueren und unterschätzten Zweitwerks Contra bis zum so ungewöhnlichen wie großartigen Closer „Ya Hey“ von Modern Vampires of the City. Es ist ein unglaublich detailreicher, tiefer Live-Sound, bei dem trotzdem jeder noch so kleine Percussiondrop oder Violinelauf live produziert wird. Das letzte Mal, dass ich so eine akribische Nuanciertheit auf einem Konzert gesehen habe, dürfte 2016 bei LCD Soundsystem gewesen sein, bei denen ebenfalls jeder noch so kleine Synthsound irgendwo aus der Bühne hergestellt wird.

Vampire Weekend versprühen aktuell live diese Art Passion, wie sie die früheren Konzerte von Arcade Fire ausgestrahlt haben, machen dabei aber die viel bessere Musik und wirken auch nicht so verflucht angestrengt. Mit einer Hand in der Hosentasche schlendert Ezra zu Beginn auf die Bühne, als würde er nur kurz vom Sofa aufstehen, um sich ein Getränk aus dem Kühlschrank zu holen und nicht ein Headliner-Konzert vor zehntausenden Menschen spielen. Eine Kombination aus Familie-Park-in-Parasite-artiger Gelassenheit und der funkigen Passion der Stop Making Sense–Talking Heads geht von der Bühne aus. Nach mehr als einer Stunde Konzert ist da nirgends ein Schweißtropfen zu sehen und trotzdem hat man das Gefühl, dass alle alles, also wirklich ALLES, über das sie verfügen, in ihren Auftritt hineingelegt haben.

5. Guck dir Acts mehrmals an

Es gibt diesen aus der antiken griechischen Dichtung stammenden Satz: „Der Fuchs weiß viele Dinge, aber der Igel weiß eine große Sache.“ Heute würde man vielleicht von Spezialisten und Generalisten sprechen. Der Punkt für mich ist: Ich war immer der Igel, der Spezialist, derjenige, der den Deepdive macht. Es gibt viele Dinge, die mich nicht wirklich interessieren und die ich links liegen lasse, aber wenn mich etwas packt, dann richtig und auf eine Art, bei der ich mir in kurzer Zeit extrem viel Wissen aneigne und mich quasi mit nichts anderem mehr beschäftige. Ich schreibe das in einen Primavera-Text, weil sich diese Eigenschaft bei mir auf die Route auswirkt, in der ich durch das Festival stapfe. Wie oben schon geschrieben, kannst du hier natürlich jeden Tag zehn unterschiedliche, großartige Konzerte sehen und dennoch das Gefühl haben, dafür 20 andere verpasst zu haben. Man kann die Vielfalt der gesehenen Acts aber auch bewusst noch etwas weiter runterschrauben und stattdessen seine Lieblingsmusiker*innen gleich mehrmals anschauen. Oft ist das möglich, denn viele Acts spielen hier mehrere Auftritte. Ich mache das persönlich extrem gerne, da ich eben lieber einen Act richtig sehe, als drei oder vier nur ein wenig. Bei mir entsteht so das Gefühl, nochmal ganz andere Facetten zu sehen, kurz gesagt: eine größere Tiefe, ein verschärfter Blick.

Oben schrieb ich bereits über Yo La Tengo. Erst spielen sie ein Cover-Set im schönsten Club der Stadt, dann ihre eigenen Songs auf dem Festival – und gerade diese Kombination aus zwei total unterschiedlichen Sets, die sich aber doch perfekt ergänzt haben, erwächst bei mir ein Gefühl, als würde diese Erfahrung vom Kurzzeit- direkt ins Langzeitgedächtnis hinüberwandern. Etwas, das vielleicht im Strom der konstanten Sinneseindrücke und Reize schnell in Vergessenheit geraten könnte, wird durch diese Vertiefung zu etwas, bei dem ich das Gefühl habe, es wird mich noch lange begleiten.

Ein anderer Act, der eigentlich nur einmal spielen sollte, aber dann doch zweimal auftrat, war Charli XCX. Neben ihrem regulären Festivalauftritt hatte sie am gleichen Tag, mit ca. zwei Stunden Vorlauf, angekündigt, zusammen mit A.G. Cook und George Daniel noch ein DJ-Set direkt am Strand in Barcelonetta zu spielen. Wir hatten das Glück, in der Nähe zu wohnen und sind gleich los. Während ich auf ihren normalen Auftritt zwar Lust hatte, aber nicht übermäßig gehypt war, nachdem ich sie bereits einige Male in den letzten Jahren gesehen habe und ihr Set doch, neben den Songs vom aktuellen Album, tendenziell aus den gleichen Hits (ich schreibe das hier etwas gelangweilt, aber wir wissen alle, dass die meisten zeitgenössischen Popmusiker*innen ihre Seele verpfänden würden, um auch nur einen dieser Hits zu schreiben – und Charli hat 20 davon) besteht. Ihr PARTYGIRL-Boiler Room-Set aus diesem Jahr aber war eine ganz andere Nummer. Cool, unique, nach vorne gehend, voll von Deepcuts. Dementsprechend war ich voller Vorfreude, genau diese Art von Set nochmal zu sehen. Und genau so war es dann auch. Das Set vor vielleicht 250 spontan zum Strand gepilgerten, halbverkaterten Menschen mit dem Mittelmeer im Augenwinkel hat mich rundum glücklich gemacht, während mich ihr eigentlicher Auftritt auf der großen Festivalbühne eher achselzuckend zurückließ. Es war nicht schlecht, aber trotzdem ziemlich identisch mit dem, was sie 2022 an gleicher Stelle performt hat. Vermutlich wird sie auch 2034 in ihrer IDM-Dubstep-Phase ihr Set mit „I Love It“ abschließen. Naja. Dennoch bin ich froh, beide Auftritte gesehen zu haben, um zu merken, dass mein Verhältnis zu einer meiner Lieblingspopkünstlerinnen mittlerweile einfach ein anderes ist als noch vor zwei Jahren.

Sogar dreimal habe ich bei dieser Ausgabe Militarie Gun gesehen – auch hier mit jeweils komplett unterschiedlichen Konzerten. Die Post-Hardcore-Band aus Kalifornien mit personellen Überschneidungen zu ziemlich vielen anderen Acts aus dem Genre, die ich sehr mag, wie unter anderem Drug Church, hat mit Life Under the Gun vielleicht mein liebstes Gitarrenalbum des letzten Jahres veröffentlicht, wobei sich die Band dabei mit ihrer Affinität zu Indie-Rock-Riffs und oft sogar Power-Pop-Hooks schon recht weit vom reinen Hardcore-Sound wegentwickelt hat. Ich liebe es komplett und habe mich sehr auf die Festival-Auftritte gefreut. Zunächst hat die Band ihr reguläres Frühabend-Set auf einer für das Festival zwar kleinen, aber doch jeden „echten“ Hardcore-Konzertgänger verzweifeln lassenden Bühne gespielt und es war: Fantastisch. Es war eines dieser frühen Sets auf dem Festival, bei dem man merkt, dass viele eigentlich nur so vorbeischauen, um dann doch komplett eingenommen zu werden. Der Moshpit war am Anfang noch klein, zum Ende hin, spätestens zum „Song 2“-Cover, war dann der komplette vordere Bereich dabei. Es war so energiegeladen wie umsichtig und schön.

Später am Abend, gegen 0:30 Uhr, wurde dann angekündigt, dass die Band noch ein weiteres Set auf einer der vielen kleinen Showcase-Bühnen des Festivals spielen würde. Also alles stehen und liegen gelassen und los ging es. Diesmal vor vielleicht 200 Leuten auf einer ebenerdigen 360°-Bühne (was heißt: ein Teppich, auf dem die Band steht) bei ungefähr 40° Raumtemperatur. Und holy shit, war das gut. Das Set ging genregerechte 25 Minuten inklusive ungeplanter Zugabe, aber danach konnte auch niemand mehr. Das Triple komplett machte dann noch eine Club-Show am Sonntag, also sozusagen die Closing-Party des Festivals zu einem Zeitpunkt, wenn der Körper nach sieben Tagen Festivaleskapaden langsam aufzugeben scheint. Trotzdem nochmal alles gegeben – und alles zurückbekommen.

Yo La Tengo, Charli XCX, Militarie Gun – bei jedem dieser Acts habe ich das Gefühl, sie wirklich gesehen zu haben. Gefühlt zu haben, um was es bei ihren Konzerten geht, anstatt nur dabei gewesen zu sein.

6. Das „eine große Pop-Konzert“ ist nicht mehr meins

Der Auftritt, der im Vorfeld des Festivals den meisten Buzz generiert hat, war sicher der von Lana Del Rey. Wochenlang ploppten Tag für Tag Posts im Primavera-Subreddit auf, in denen Lana-Fans, so wie es in den merkwürdigen parasozialen Beziehungen, die junge Menschen mit ihnen eigentlich fremden Popstars führen, üblich ist, diskutiert haben, wann man denn am frühen Morgen da sein müsste, um am Ende auf jeden Fall einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern, wie man das mit dem Toilettengang regeln könnte, ohne seinen Platz aufzugeben, wo Lana wohl nächtigt, all das eben.

Ich möchte hier weder viel über Lana Del Reys Musik schreiben (die ich sehr mag) noch über ihre Performance an sich (sie war eine halbe Stunde zu spät und hat ein okayes Konzert mit einer nicht idealen Setlist gespielt, das meiner Freundin aber die Welt bedeutet hat, womit es für mich also irgendwo doch sehr schön war), sondern eher über diese Art von Auftritt schreiben: Dieses eine große Headliner-Konzert, das wie ein leuchtender Stern im Zentrum eines Festivaltages steht, um den der ganze Rest zu kreisen scheint. Bis 2016 zum ersten Mal Radiohead gebucht wurden, war das Primavera eigentlich nie ein Festival, bei dem es diesen einen aus dem Rest des Line-Ups herausragenden „Big Act“ gab. Damit fing es an. Das ganze Festival war voll mit Briten, die sich, wie sich herausstellte, nur am Rande für den Rest des Billings interessierten. Radiohead spielten am Freitag um 22 Uhr und schon am späten Nachmittag war die Bühne voll. Irgendwann spielten Beirut auf der Bühne gegenüber und um mich herum standen haufenweise desinteressiert quatschende Menschen, teilweise mit dem Rücken zur Bühne. Es war stressig und das Radiohead-Konzert an sich, schlechter Sound und ein Platz gefühlt einen Kilometer von der Bühne entfernt sei Dank, nur okay.

Lange habe ich diese Art von Auftritt danach umschifft, es lohnt sich einfach nicht. Im letzten Jahr spielte dann Rosalía ihren großen Homecoming-Gig in ihrer Heimat und ich wollte dabei sein, weil Motomami… es ist Motomami, was soll ich sagen. Und es war besser als bei Radiohead. Halb Barcelona hatte sich schon Stunden zuvor an der Hauptbühne versammelt, um ihre Heimatstadtikone aus gebührender Nähe zu sehen, und Rosalía selbst war sichtlich gerührt. Die Musik steht ohnehin für sich. Dennoch war es wirklich absolut fucking voll, ein einziges Gedränge und Geschiebe, irgendwo kurz vor der Panikattacke.

Und nun also Lana Del Rey. Teilweise von der Atmosphäre unter dem Publikum mehr Gottesdienst als Konzert. So musikalisch erhaben das in Teilen auch sein mag und so schön es auch ist, die Tränen in den Augen der sichtlich gerührten Anhänger*innen (das richtige Wort) zu sehen, befremdet es mich doch, wenn da Menschen bar jeder Ironie mit angezündeten Kerzen im Publikum stehen, auf denen das Konterfei ihres Idols, stilisiert als heilige Maria, zu sehen ist. It just doesn’t feel right. Währenddessen kollabieren um einen herum massenhaft junge Mädchen, weil sie seit zehn Stunden nichts mehr getrunken haben, um ihren erkämpften Platz nicht aufgeben zu müssen.

Alles schrecklich amüsant, aber in Zukunft lieber ohne mich.

7. Schaut euch die „token“ Metal-Band an

Wohin man stattdessen lieber gehen sollte: Diesem einen Konzert irgendeiner – augenzwinkernd gesagt – „token“ Metalband, die um 4:30 Uhr auf der kleinsten Bühne des Festivals spielt. Es ist schon ein wenig ein Running Gag, aber seitdem ich aufs Primavera fahre, gibt es diese Konzerte wirklich in jedem Jahr. 2015 Pallbearer und Electric Wizard, 2016 Venom, 2017 Slayer…und so weiter und so fort. Und es ist immer großartig. Nicht nur wegen der Musik, sondern auch, weil es eine ziemlich einmalige Crowd für solche Acts ist. Da stehen die gleichen Leute in Leder-Speedos und mit Glitzergesicht, die sich eine Stunde später bei A.G. Cook die Füße wund tanzen werden, plötzlich bei Wiegedood, dem feinsten Black Metal, den es in Belgien gerade zu finden gibt – und lieben es komplett. Genau wie ich. So sehr ich gelegentliche Metal-Shows genießen kann, wäre ich, genau wie die meisten anderen Primavera-Gänger*innen, auf einem reinen Genre-Festival doch fehl am Platz. Gerade die Vielfalt liebe ich, es ist für mich vielleicht der Aspekt, der das Primavera eben zum besten Festival der Welt macht. Und deshalb ist genau dieser eingesprenkelte Act immer genau das, was ich zu genau dem Zeitpunkt brauche.

Der größte Act „härterer“ Musik in diesem Jahr waren eindeutig Deftones, die in den letzten Jahren durch das Nu-Metal-Revival (auch wenn das eigentlich nicht die richtige Zuordnung ist, aber das sei an dieser Stelle ignoriert) und vor allem auch die riesige neue Popularität von Shoegaze, als dessen spirituelle Verwandte Deftones, die natürlich keine Shoegaze-Band sind, gelten, nochmal einen großen Push erhalten haben. Bisher hatte ich selbst allerdings nie so wirklich den Zugang finden können, obwohl auf dem Papier eigentlich immer alles stimmte. Irgendwas klickte einfach nicht. Trotzdem habe ich mich am Donnerstagabend gegen Pulp und für Deftones entschieden und, Jesus, Gott sei Dank habe ich das getan. Denn es war großartig. Chino Moreno hat – wie anscheinend immer? – alles reingeworfen, was da war, das Publikum war ein einziges wundervolles Chaos. Es war eines dieser Konzerte, nach denen man erst einmal mit einem gewaltigen Deepdive in die komplette Diskografie eintauchen möchte. Genau für solche Buchungen bin ich hier.

8. Es ist okay Lieblingsbands ziehen zu lassen

Einer der Headliner in diesem (wie in vielen anderen) Jahr war The National. Abgesehen von einigen Songs zwischendurch hier und dort, habe ich die Band zuletzt 2013 auf dem Hurricane gesehen, direkt vor Portishead und Sigur Rós. Ich mochte die Band schon damals sehr, aber dennoch war es erst der Auftritt, der mich so richtig zum Fan gemacht hat, so gut war das alles. Da stand ich also mit 18 Jahren in der Nachmittagssonne von Scheeßel, einen Tetrapack Rotwein in der Hand, und habe aus voller Kehle die für mich damals schönsten Lieder der Welt mitgesungen – „Big wet bottle in my fist / Big wet rose in my teeth / I’m a perfect piece of ass“. Diese Phase ging dann recht schnell zu Ende, was nicht zuletzt daran lag, dass die Band damals, kurz vor dem Hurricane-Auftritt, mit Trouble Will Find Me das letzte Mal etwas von künstlerischer Bedeutung veröffentlicht hat und seitdem in einem kreativen Dead End verweilt, aus dem sie – so sieht es aus – wohl auch nicht mehr herauskommen werden. Bei all den vielen Gelegenheiten, The National noch einmal zu sehen, habe ich mich seitdem immer für das Gegenteil entschieden und es auch nie bereut.

Als dann in diesem Jahr angekündigt wurde, dass die Band neben ihrem Headliner-Auftritt noch ein weiteres Konzert im Razzmatazz-Club in Barcelona spielen würde, habe ich mich dann doch wieder etwas von der Euphorie anstecken lassen, die als Reaktion auf diese Nachricht ausgebrochen ist. The National mit einem zweistündigen Set vor nur 1500 Leuten im Club, so etwas gab es laut Fans, die sich besser auskennen als ich, seit 10 Jahren nicht mehr. Was konnte man wohl erwarten? Viele Deepcuts? Vielleicht sogar Boxer in Gänze? Irgendwas Besonderes, oder? Ich persönlich habe gehofft, mal „All the Wine“ mit leichtem Schwips hören zu dürfen, dem besten Song für diesen Zustand. Es wurde dann aber ein ganz normales Set. Ein oder zwei kleine, nicht so häufig gespielte Songs, bisschen aktuelles Album, „Mr. November“, „Fake Empire“, „Vanderlyle Cry…..“ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Was ich sagen möchte: das Übliche. Und es war neutral betrachtet sicher auch nicht schlecht. Sie haben über zwei Stunden gespielt, am Ende sogar noch überzogen, wirkten halbwegs motiviert (keine Selbstverständlichkeit), und das dankbare Publikum war sowieso involviert. Während des Konzerts hatte ich eine gute Zeit, doch was am Ende übrig blieb war: nichts.

Alle Acts, die ich gesehen habe, ich chronologischer Reihenfolge:

The Messthetics & James Brandon Lewis (Club Show), Yo La Tengo (Cover only-Set, Club), Armand Hammer (Club Show), The National (Club Show), Phoenix, William Basinski performing Disintegration Loops, Mannequin Pussy, Amy & The Sniffers, Vampire Weekend, Deftones, The Armed, Wiegedood, A.G. Cook, Scowl, Yo La Tengo, Lana Del Rey, Charli XCX PARTYGIRL-DJ Set (am Strand), Nala Sinephro, Water From Your Eyes, Militarie Gun, PJ Harvey, Romy, Atarashii Gakko!, Militarie Gun (Floor Show), Charli XCX, Silica Gel (Club Show), Militarie Gun (Club Show), American Football (Club Show)